1. Простой контрапункт в 2, 3, 4-голосии

А. Теоретический материал

1. Определение

Простым контрапунктом называется такое соединение голосов, которое не даёт новых комбинаций в сочетании данных голосов при их повторении. Употребление этого термина свидетельствует об отсутствии преобразований исходного музыкального материала.

2. Функции голосов

а) точная цитата первоисточника (cantus prius factus);

б) контрапункт, сопровождающий первоисточник;

в) контрапункт, написанный "по мотивам первоисточника"

г) контрапункт, независимый от первоисточника

примеры:

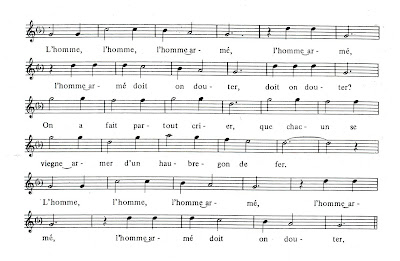

1) мелодия "L'homme arme" - популярная французская песня - во многих сочинениях эпохи Возрождения играет роль cantus prius factus, или первоисточника: 2) Гийом Дюфаи. Месса "Вооруженный человек" 3) Палестрина. Месса "Вооруженный человек". Sanctus 4) Жоскен Депре. Месса Sexti toni

4. Звуковысотный рельеф. Здесь нужно учитывать логику линий голосов (следить за мелодической "вершиной", которая должна приходиться на кульминационную зону пьесы).

5. Ритмическое строение. Необходим ритмический контраст между голосами.

Б. Практические рекомендации к выполнению заданий по теме:

1. Оформить выбранный первоисточник (определить размер, в котором он будет записан, голос - верхний или нижний, ритмизовать его по своему вкусу; проанализировать саму мелодию, определить лад, выделить скачки).

2. Голосоведение.

а) начинать и заканчивать консонансом;

б) на сильных долях использовать консонансы или же приготовленные диссонансы;

в) избегать параллельных квинт, октав, унисонов;

г) избегать прямого движения к квинте или октаве;

д) придерживаться принципа комплементарности (голоса сходятся-голоса расходятся);

е) соблюдать диапазон всей пьесы (каждый голос должен подниматься и спускаться в пределах октавы).

3. Ритмика

а) придерживаться ритмического контраста между голосами (если один "стоит", другой движется; если в одном ровное движения, в другом желательны синкопы, фигуры с точкой);

б) следить за отношением длительностей (при употреблении "белых" нот не использовать мельче восьмой и т. п.);

в) не ставить лигу от самой краткой длительности.

4. Мелодика

а) придерживаться принципа "скачка с заполнением" (скачок компенсировать противоположным поступенным движением);

б) не делать скачка от самой мелкой длительности;

в) следить за мелодическим рельефом.

5. Лад

Не выходить за рамки лада

И главное: стараться создать красивое и вдохновенное произведение. "Самый талантливый тот, кто умеет в стеснённых условиях создать шедевр" (Стравинский)

1. Определение

Простым контрапунктом называется такое соединение голосов, которое не даёт новых комбинаций в сочетании данных голосов при их повторении. Употребление этого термина свидетельствует об отсутствии преобразований исходного музыкального материала.

2. Функции голосов

а) точная цитата первоисточника (cantus prius factus);

б) контрапункт, сопровождающий первоисточник;

в) контрапункт, написанный "по мотивам первоисточника"

г) контрапункт, независимый от первоисточника

примеры:

1) мелодия "L'homme arme" - популярная французская песня - во многих сочинениях эпохи Возрождения играет роль cantus prius factus, или первоисточника: 2) Гийом Дюфаи. Месса "Вооруженный человек" 3) Палестрина. Месса "Вооруженный человек". Sanctus 4) Жоскен Депре. Месса Sexti toni

3. Высотная позиция голосов. Для чего нужно было записывать каждый голос в своём ключе? (сопрановый, меццо-сопрановый, альтовый и т. д.). Чтобы не выходить за рамки диапазона.

5. Ритмическое строение. Необходим ритмический контраст между голосами.

Б. Практические рекомендации к выполнению заданий по теме:

1. Оформить выбранный первоисточник (определить размер, в котором он будет записан, голос - верхний или нижний, ритмизовать его по своему вкусу; проанализировать саму мелодию, определить лад, выделить скачки).

2. Голосоведение.

а) начинать и заканчивать консонансом;

б) на сильных долях использовать консонансы или же приготовленные диссонансы;

в) избегать параллельных квинт, октав, унисонов;

г) избегать прямого движения к квинте или октаве;

д) придерживаться принципа комплементарности (голоса сходятся-голоса расходятся);

е) соблюдать диапазон всей пьесы (каждый голос должен подниматься и спускаться в пределах октавы).

3. Ритмика

а) придерживаться ритмического контраста между голосами (если один "стоит", другой движется; если в одном ровное движения, в другом желательны синкопы, фигуры с точкой);

б) следить за отношением длительностей (при употреблении "белых" нот не использовать мельче восьмой и т. п.);

в) не ставить лигу от самой краткой длительности.

4. Мелодика

а) придерживаться принципа "скачка с заполнением" (скачок компенсировать противоположным поступенным движением);

б) не делать скачка от самой мелкой длительности;

в) следить за мелодическим рельефом.

5. Лад

Не выходить за рамки лада

И главное: стараться создать красивое и вдохновенное произведение. "Самый талантливый тот, кто умеет в стеснённых условиях создать шедевр" (Стравинский)

2. Сложный контрапункт. Общая характеристика. Подвижной контрапункт

1. Определение

Сложный контрапункт — соединение мелодий, которое при повторении дается в новой комбинации (в отличие от простого, не обладающего такой возможностью). Соединение исходное (первое в данном сочинении), из которого затем извлекается новая контрапунктическая комбинация, называется первоначальным соединением. Соединение, образованное из первоначального, в котором реализуется возможность получения контрапунктического варианта, называется производным соединением.

2. Классификация.

1) подвижной контрапункт, который предстает в трех разновидностях:

а) вертикально-подвижной контрапункт;

б) горизонтально-подвижной контрапункт;

в) вдвойне-подвижной контрапункт;

2) обратимый контрапункт; он также может быть выражен тремя способами:

а) вертикально-обратимый контрапункт;

б) горизонтально-обратимый контрапункт;

в) вдвойне-обратимый контрапункт;

3) контрапункт, допускающий удвоение, то есть рассчитанный на дублировки;

4) контрапункт, допускающий метрическое изменение, то есть рассчитанный напропорциональное увеличение или сокращение длительностей;

5) комбинированный контрапункт, сочетающий признаки двух и более видов сложного контрапункта.

3. Подвижной контрапункт

Подвижной контрапункт - вид сложного контрапункта, производные соединения которого содержат те же мелодические голоса, что и первоначальное, но с другими временными и интервальными соотношениями.

Термин "подвижной контрапункт" принадлежит Сергею Ивановичу Танееву, в 1909 году издавшему свой труд "Подвижной контрапункт строгого письма"

Каждая из разновидностей подвижного контрапункта возникает в результате передвижения голосов — вертикального, горизонтального, либо и того и другого одновременно, что и получило отражение в их названиях.

Итак, основу вертикально-подвижного контрапункта составляетвертикальное передвижение, в двухголосии совершаемое одним или двумя голосами. Шаг каждого из голосов на определенный интервал мы будем обозначать латинской буквой v (vertikalis) и номером голоса: v1 и v2. Сумма интервалов, на которые переместятся голоса, составит показатель вертикально-подвижного контрапункта — Iv(index vertikalis).

Iv=v1+v2

Напомню, что интервалы обозначаются по системе С. И. Танеева:

0-прима, 1-секунда; 2-терция и так далее

Горизонтальное передвижение голосов, составляющее основу горизонтально-подвижного контрапункта, с учетом того, что за единицу расстояния принимается такт, мы будем аналогичным образом помечать буквой h (horisontalis). Соответственно при перемещении того или иного голоса каждый из них будет обозначаться как h1 и h2. Их сумма даст представление о показателе горизонтально-подвижного контрапункта — Ih (index horisontalis).

Ih=h1+h2

Вдвойне-подвижной контрапункт, основу которого составляют одновременно вертикальные и горизонтальные перемещенияголосов, естественно, апеллирует к тем же обозначениям и фактически суммирует данные Iv и Ih.

3. Имитация. Канон

1. Понятие имитации

Имитация (от лат. imitatio — подражание) — проведение одной и той же мелодии по разным голосам. Принятые в России названия элементов имитации:

пропоста (итал. Ргороsta (P)— предложение) — начинающий голос;

риспоста (итал. risposta (R)— ответ) — имитирующий голос (та же мелодия, излагаемая в другом голосе);

противосложение — контрапункт к имитирующему голосу (дается в первом голосе по окончании имитируемой мелодии).

В литературе (как зарубежной, так и отечественной) встречаются также другие обозначения основных элементов имитации (заимствованные из логики): антецедент (предшествующий), консеквент (последующий)

Число голосов, участвующих в имитации, должно быть не менее двух. Верхняя граница в принципе не ограничена. В новейшей музыке известны имитационные формы, охватывающие свыше 40 голосов (Шнитке). Но и в более раннем, например, ренессансном искусстве имитационные сочинения иной раз создавались для огромного числа голосов (36, 24). Имитации могут сопровождаться свободными голосами.

В характеристику имитации входят:

1) интервал вступления риспосты,

2) расстояние вступления,

3) направление имитирования (вверх или вниз).

Интервал имитации возможен любой. Есть, однако, полифонические формы со строго определенными интервалами имитаций: фуге свойственны кварто-квинтовые имитации (в экспозиции), в инвенциях преобладают имитации в октаву.

Есть сочинения, в которых «обыгрываются» разные показатели имитаций.

1. В «Гольдберговских вариациях» Баха каждая третья вариация представляет собой канон с последовательно увеличивающимся интервалом вступления риспосты (от унисона до ноны). Прообразы этого — в ренессансной музыке.

2. У Окегема в мессе «Prolationum» (см. Симакова Н.Вокальные жанры эпохи Возрождения. Приложение № 6),где каждая часть написана в канонической технике, интервал имитаций также последовательно расширяется (от унисона до октавы).

3. В канонической мессе Палестрины «Repleatur osmeum» (см.: Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. Приложение №20) от первой до последней части проводится последовательное уменьшение интервала имитации — от октавы до унисона. В той же мессе Палестрины дается, кроме того, последовательное уменьшение расстояния вступления — от восьми семибревисов до одного (в современной записи семибревис равен одной целой ноте).

Разные показатели имитаций имеют полифонические произведения разных исторических эпох. Для полифонии строгого письма характерны стреттные имитации: расстояние вступления — полтакта-такт, полтора такта, максимум 2 такта. При этом в начале XVI в. получают распространение имитации в унисон-октаву, во второй половине столетия (Палестрина) — кварто-квинтовые (предфугированные) имитации. В полифонии свободного письма одноголосная пропоста может быть весьма протяженной.

2. Классификация имитаций

Систематика имитаций осуществляется по разным критериям:

а) длительность имитирования,

б) точность имитирования,

в) мелодико-ритмическая целостность или разделенность,

г) преобразование материала в риспосте,

д) количество имитируемых тем,

е) комбинирование перечисленных видов.

а) По длительности имитирования различаются два вида: простая имитация — воспроизведение только начальной части имитируемого голоса, без противосложения; каноническая имитация — длительное непрерывное имитирование, включая противосложение. Примеры простых имитаций см. в двухголосной инвенции С-dur Баха (№ 1), канонических имитаций— в двухголосной инвенции с-moll (№ 2).

б) С точки зрения точности имитированияподразделяются строгие и свободные имитации. Строгие имитации сохраняют ритм и ступеневый состав темы. Свободные имитации допускают те или иные их изменения.

в) Разделенность мелодико-ритмических параметровв имитировании. Встречается два вида. Один — имитирование только ритмического рисунка темы, без воспроизведения мелодической линии — ритмическая имитация. Примеры есть и в музыке прежних столетий, и в новейшей музыке. Другой вид — имитирование только звуковысотного параметра, без сохранения ритмического рисунка — звуковысотная имитация. Характерна для новейшей музыки, в частности— серийной.

г) Имитация с преобразованием: в инверсии, ракоходе, ракоход-ной инверсии, в ритмическом увеличении или уменьшении

д) Количество пропоcт — однотемные имитации, двойные, тройные и т.д.

3. Канон

В отличие от имитации понятие «канон» может также относиться и к форме самостоятельного произведения, написанного в технике непрерывного имитирования

Виды канона различаются:

1) по количеству пропост—с одной (простые или одинарные) и с несколькими (двойные, тройные);

2) по признаку конечности или повторяемости — конечные и бесконечные;

3) по равенству или неравенству расстояний вступления — I и II разряда; 4) по характеру имитирования — обычные и с преобразованиями;

5) по степени подобия риспосты и пропосты — полные и частичные, а также строгие и свободные. Последние — с переменным интервалом вступления или с неточным имитированием.

-конечный канон

Такое название канон получил в связи с тем, что на определенном этапе момент имитирования одного голоса другим прекращается, и канон прерывается, переходит в свободное построение либо получает каденцию.

В условиях двухголосия конечный канон всегда выполняется в простом контрапункте. В отличие от имитации, он предполагает повторение риспостой как минимум двух отделов пропосты.

Схема канона (с минимальной протяженностью) следующая:

А__________ В_ _ _ _ _ _ _ _ С======== D—————……

А__________ В_ _ _ _ _ _ _ С========…….

Однако реальная величина масштабов канона, его продолжительность звучания в музыке строгого стиля, конечно же, гораздо больше. В целом, она зависит от общего количества имитируемых отделов и от величины начального отдела. Но в любом случае этот вид канона имеет окончание, о котором свидетельствует либо каденция, либо введение нового, не участвующего в процессе имитирования материала, появление которого нарушает установившийся порядок следования голосов.

В том случае, когда каноническое изложение не захватывает всей темы, а касается лишь ее части, фрагмента, принято употреблять термин«каноническая имитация» и говорить о «каноническом вступлении» голосов; если же каноническое изложение распространяется на всю тему (или часть композиции) правильнее говорить именно о каноне, который применительно к музыке рассматриваемой эпохи обозначается словом Fuga.

Конечный канон (fuga finita) может быть самых разных видов: однотемный и многотемный, в прямом и ракоходном виде, в обращении (инверсионный), а также в увеличении, в уменьшении, с нулевой временной дистанцией и т. д.

Примеры:

1. Йоханнес Окегем. Месса «Prolationum». Pleni (Симакова, стр. 162) — конечный мензуральный канон в септиму (* мензуральный — канон, в котором партии голосов записаны в разных мензурах (т. е. размерах))

2. Жоскен Депре. Шансон «Petite camusette» (Симакова, стр. 303) — двухголосный канон (в 3 и 4 голосах) входит в состав 6-голосного склада, отмеченного простым имитированием.

3. Иоганн Себастьян Бах. Двухголосная инвенция №2c-moll — канон вписан в форму «периода типа развёртывания» (барочная одночастная форма).

4. Эдвард Григ. Лирические пьесы. Канон op. 38 №2.

- бесконечный канон

Это вид канона, где пропоста и риспоста возвращаются к своему началу и могут быть повторены без перерыва в имитировании.

I. Обычный бесконечный (циркулярный) канон

предполагает возвращение пропосты А на той же высоте, а значит, интервал вступления будет равен интервалу имитации.

I разряд (минимальное количество отделов пропосты (в 2-х-голосии — 2, в 3-х голосии — 3 и т. д.)

интервал имитации

||:A_______ B _ _ _ _ __ :||

||:A_______ B _ _ _ _ __ :||

интервал вступления

Здесь возникает вертикально-подвижной контрапункт (при условии, что расстояние вступления — не прима. Ivсостоит из суммы интервала вступления и интервала имитации

II разряд предполагает в пропосте по крайней мере на один отдел больше минимального количества, но этих отделов, разумеется, может быть и больше. То есть, в 2-х-голосном б.к. отделов будет минимум 3, в 3-х голосном — минимум 4 и т. д.

A_________||:B_ _ _ _ _ _ C= = = = = = A_________:||

расстояние вступления (=1)

В данной разновидности используется горизонтально-подвижной контрапункт, так как различными оказываются расстояние вступления и расстояние имитации.

II. Каноническая секвенция (бесконечный канон «pertono») — бесконечный канон, в котором пропоста и риспоста возвращаются на другой высоте. В таком случае интервал вступления и интервал имитации будут различными, но Iv в канонической секвенции I разряда считается, как и в бесконечном каноне, путём сложения двух интервалов.

Для тех, кто пропустил лекцию, по методике написания бесконечных канонов и канонических секвенций рекомендую обратиться к литературе:

Симакова Н. Контрапункт строгого стиля и фуга. Книга 1. М., 2002 (можно взять на дом в библиотеке) С. 337-352.

Комментариев нет:

Отправить комментарий